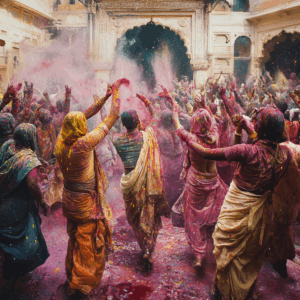

スペイン、パンプローナで毎年7月に開催されるサン・フェルミン祭。世界的に「牛追い祭り」として知られ、スリル満点の牛追い(エンシエロ)には、毎年100万人以上もの観光客が熱狂します。

しかし、この祭りの魅力は牛追いだけではありません。その背後には、宗教的な信仰、商業的な繁栄、そして古代からの伝統が複雑に絡み合った、奥深い歴史が隠されています。

この記事では、サン・フェルミン祭の歴史を以下の3つの視点から、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。

- 祭りの起源: 宗教・商業・牛追いの3つのルーツはどのようにして一つになったのか?

- 世界への飛躍: なぜ一地方の祭りが、ヘミングウェイによって世界的に有名になったのか?

- 現代の課題: 動物愛護や性暴力問題など、祭りが直面する現代社会との衝突とは?

なぜ世界中の人々がこの危険な祭りにこれほどまでに熱狂するのか、その答えがこの歴史の中にあります。

1. サン・フェルミン祭(牛追い祭り)の起源:3つのルーツの融合

サン・フェルミン祭、通称「牛追い祭り」は、単一の出来事から始まったわけではありません。その本質は、以下の3つの異なる要素が、長い年月をかけて一つに融合した点にあります。

- 宗教:聖フェルミンへの信仰

- 商業:中世から続く家畜市

- 伝統:牛の移動手段であった「牛追い」

このユニークな成り立ちこそが、祭りの比類なき魅力の源泉です。ここでは、祭りを形作った3つの起源を解き明かします。

① 宗教的起源:聖フェルミンへの信仰

祭りの名前の由来となった聖フェルミンは、3世紀ごろのパンプローナ出身のキリスト教殉教者です。伝説によれば、彼はフランスで布教活動中に斬首刑に処されました。

祭りで参加者が身に着ける**赤いスカーフ(パニュエロ)**は、この時流された彼の血を象徴しているとされています。

しかし、歴史的な証拠は乏しく、この物語は後世にフランスで形成された伝説と考えられています。

12世紀に、フランスから聖フェルミンの聖遺物がパンプローナにもたらされたことで、彼の存在がこの地に根付き、信仰の対象となりました。

ちなみに、サン・フェルミンはパンプローナ市の守護聖人ではありません。市の守護聖人は彼に洗礼を授けた聖サトゥルニノであり、サン・フェルミンはナバラ地方全体の共同守護聖人という位置づけです。

② 世俗的起源:牛追い(エンシエロ)と商業市

祭りのハイライトである「エンシエロ(牛追い)」は、儀式としてではなく、非常に実用的な目的から始まりました。

これは、街の外から闘牛場まで牛を移動させるための、単なる「追い込み作業」だったのです。パンプローナで牛に関する催しが行われた最古の記録は14世紀にまで遡ります。

また、中世のパンプローナでは、この時期に大規模な商業市が開かれていました。この市が経済的な原動力となり、多くの商人や家畜、そして人々を街に引き寄せたのです。

③ 祭りの誕生:1591年の日付変更がもたらした革命

祭りの歴史における最大の転換点は1591年に訪れます。

それまで10月10日に行われていた聖フェルミンの祝祭は、秋の悪天候に悩まされていました。そこでパンプローナ市議会は、祭りの日を7月7日に変更することを決定します。

この日付変更は、単なる日程調整ではありませんでした。これにより、「聖フェルミンを祝う宗教儀式」「商業市」「闘牛」という3つのバラバラだった伝統が、正式に一つの祭りに統合されたのです。

さらに、気候の良い夏に開催されるようになったことで、祭りの性格は大きく変わりました。厳粛な宗教儀式から、路上で音楽やダンスが繰り広げられる陽気な祝祭へと変貌。

そして何より、夜明け前の単なる作業だった牛追いを、朝日の中で楽しむスリリングな公的スペクタクルへと昇華させたのです。

この1591年の決定こそが、現代のサン・フェルミン祭の原型を創り上げた「ビッグバン」でした。

2. 近代化と世界への飛躍:ヘミングウェイが愛した祭り

1591年に誕生した祭りは、その後どのようにして国際的な現象へと変貌を遂げたのでしょうか。

ここでは、象徴的な儀式の成立と、アメリカの文豪アーネスト・ヘミングウェイが与えた決定的影響を解説します。

牛追い(エンシエロ)の進化:追い立てから命懸けの疾走へ

エンシエロの歴史における決定的な変化は、参加者の役割が変わったことでした。

当初、人々は牛の後ろから追い立てていましたが、やがて牛の前を走ることが勇気を示す行為として人気を博します。この危険な疾走が定着したのは19世紀半ばのことです。

人気と危険性が増すにつれて規制も整備され、1867年には初の公式な条例が発布。コースを区切る柵は1776年に初めて設置され、現在のような二重柵になったのは1940年のことでした。

祭りを彩る象徴的な儀式

サン・フェルミン祭には、牛追い以外にも多くの伝統的な儀式があります。

- チュピナソ(開会宣言): 7月6日正午、市庁舎のバルコニーから打ち上げられるロケット花火。1941年に公式化され、祭りの始まりを告げる象徴的な瞬間です。

- 白い衣装と赤いスカーフ: 全身白の服装に赤いスカーフと腰帯というスタイルは、今や祭りのユニフォーム。この服装が一般化したのは20世紀半ばです。

- 巨大人形(ヒガンテス)のパレード: 王や女王をかたどった巨大な人形たちが街を練り歩く、家族向けの人気のイベントです。

ヘミングウェイ効果:一冊の小説が祭りを世界的にした

この祭りを地方のイベントから国際的な現象へと押し上げた最大の功労者は、間違いなく文豪アーネスト・ヘミングウェイです。

彼が1926年に発表した小説**『日はまた昇る』**は、祭りの熱気、友情、そして闘牛の迫力を鮮烈に描き、一夜にしてパンプローナを世界の観光地図に載せました。

ヘミングウェイは祭りを「創造」したわけではありませんが、その国際的な「神話」を創り上げたのです。

彼の小説に描かれたロマンとスリルを求め、世界中から観光客が押し寄せるようになりました。この「ヘミングウェイ効果」は、祭りに莫大な経済効果をもたらす一方で、その性格を永遠に変えてしまったのです。

3. 現代のサン・フェルミン祭が抱える3つの課題

21世紀に入り、サン・フェルミン祭は世界的な名声の裏で、現代社会の価値観との衝突という深刻な課題に直面しています。ここでは、祭りの未来を左右する3つの大きな論点を解説します。

① 動物愛護との対立:闘牛をめぐる論争

現代における最大の倫理的問題は、動物愛護をめぐる対立です。

朝のエンシエロで英雄のように街を駆け抜けた牛たちが、その日の午後に闘牛場で殺されるという事実は、多くの人々、特に外国人観光客には知られていません。

PETAなどの動物愛護団体による大規模な抗議活動は、今や祭りの恒例行事となっています。彼らは闘牛を「野蛮な虐待」と非難し、その廃止を強く求めています。

この問題は、地域の伝統文化を保護すべきとする立場と、動物の権利という普遍的な倫理観が真っ向から衝突する、現代社会の縮図と言えるでしょう。

② 性暴力問題:「ラ・マナダ」事件が投げかけた影

2016年、祭りの最中に「ラ・マナダ(狼の群れ)」と自称する男5人が18歳の女性を集団レイプするという衝撃的な事件が発生しました。

この事件とその後の裁判は、スペイン全土で「#YoSíTeCreo(私はあなたを信じる)」を合言葉とする大規模なフェミニスト運動を巻き起こし、同意のない性行為はすべて暴力であるという認識を社会に広めるきっかけとなりました。

祭りの混沌とした解放的な雰囲気が、悲劇の温床になり得ることが示され、大規模な警備体制の強化や、ジェンダー暴力に対する意識向上キャンペーンが実施されるなど、大きな教訓を残しました。

③ 安全と伝統の両立:管理された危険というパラドックス

エンシエロの魅力の核心は、死傷する可能性のある「本物の危険」にあります。しかし、その危険を現代社会で維持するためには、極めて高度な安全管理が必要です。

- 参加者への厳格な規則(18歳以上、飲酒禁止、適切な靴の着用など)

- 二重柵や警察による厳重なコース管理

- 数千人規模の警備体制とドローンによる監視

つまり、現代のサン・フェルミン祭は「原始的な混沌を体験できる、しかし実は細心の注意を払って管理されたイベント」というパラドックスを抱えています。主催者は、野生的なスリルという幻想を提供しつつ、大惨事を防ぐために徹底的な管理を行っているのです。

結論:伝統と現代が交差する、生きた祭り

サン・フェルミン祭の歴史は、宗教、商業、伝統という3つの要素が融合して生まれた、ユニークな物語です。1591年の日付変更がその原型を創り、ヘミングウェイの小説が世界へと発信し、現代の祭りを形作りました。

今日、この祭りは多くの矛盾と課題を抱えています。

- 神聖な儀式と世俗的な快楽

- 地域の伝統とグローバルな観光

- 古代の伝統と現代の倫理

- 本物の危険と徹底した安全管理

これらの対立を乗り越え、変化に適応し続ける能力こそが、サン・フェルミン祭が単なる観光イベントではなく、「生きた文化」であり続ける理由です。この祭りは、伝統と現代社会がどう向き合っていくべきか、私たちに問いかけ続ける、ダイナミックな実験場なのです。

サン・フェルミン祭 歴史年表

| 年代/時期 | 出来事 | 重要性・影響 |

| c. 303年 | 聖フェルミンの伝説上の殉教 | 祭りの宗教的核となる物語の起源。 |

| 12世紀 | 聖フェルミンの聖遺物がパンプローナに到着 | フランスで生まれた信仰がパンプローナに定着。 |

| 14世紀 | 商業市と闘牛の最初の記録 | 祭りの世俗的・経済的な起源が確立。 |

| 1591年 | 祭りの開催日が10月から7月に変更 | 宗教、商業、闘牛が統合され、現代の祭りの原型が誕生。 |

| 1776年 | エンシエロのコースに最初の柵が建設 | 危険な牛追いに対する最初の物理的な管理措置。 |

| 1867年 | エンシエロを規制する最初の市条例が発布 | 自発的な行為から、公式に規制されたイベントへ移行。 |

| 1926年 | 小説『日はまた昇る』の出版 | ヘミングウェイにより祭りが世界的に有名になり、国際的イメージが決定。 |

| 1941年 | 「チュピナソ」が市庁舎から公式に開始 | 開会儀式が制度化され、祭りの象徴的な瞬間に。 |

| 2016年 | 「ラ・マナダ」集団レイプ事件発生 | ジェンダーに基づく暴力への国民的議論が噴出。 |

| 2020/21年 | COVID-19パンデミックにより祭りが中止 | スペイン内戦以来の完全な中止という歴史的出来事。 |