毎年夏、世界中のオペラファンがドイツの小さな街バイロイトを目指します。その目的はただ一つ、バイロイト音楽祭に参加するためです。

この記事では、作曲家リヒャルト・ワーグナーが創設したこの特別な音楽祭の歴史を、その誕生の背景からナチスとの暗い関わり、戦後の革新的な演出、そして現代が直面する課題まで、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。

目次

1. バイロイト音楽祭とは?ワーグナーが築いた「緑の丘の聖域」

バイロイト音楽祭は、単にワーグナーのオペラを上演するだけのイベントではありません。

ワーグナーが理想とした「総体的芸術作品(ゲザムトクンストヴェルク)」、つまり音楽、演劇、美術、建築のすべてが一体となった総合芸術を、音楽祭という形そのもので実現しようとする壮大な試みです。

そのため、音楽祭が開かれる「祝祭劇場」は、観客が舞台に完全に集中できるよう、あらゆる装飾を排した質素な作りになっています。

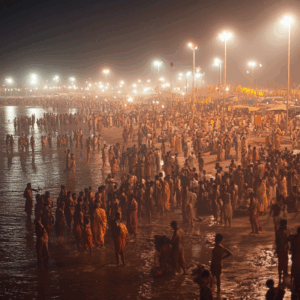

この特別な空間は「緑の丘の聖域」とも呼ばれ、ワーグナーファンにとって一種の巡礼地となっているのです。

なぜ「バイロイト」だったのか?

ワーグナーは、自身の理想を実現するために、大都市の喧騒から離れた静かな場所を求めていました。

バイロイトは、彼の最大のパトロンであったバイエルン国王ルートヴィヒ2世の領内にありながら、政治的な中心地から程よく離れた理想的な土地でした。

ミュンヘンでの劇場建設計画が失敗に終わった経験から、ワーグナーは自身の芸術に集中できる独立した環境として、この辺境の街を戦略的に選んだのです。

2.【時代別】バイロイト音楽祭の歴史をたどる

バイロイト音楽祭の140年以上にわたる歴史は、まさに波乱万丈です。ここでは、その歴史を主要な指導者とともに時代を追って見ていきましょう。

黎明期:ワーグナーと国王による創設 (1876年)

音楽祭の実現は、ワーグナーの芸術家としての情熱だけでなく、資金調達家、プロデューサーとしての非凡な才能の賜物でした。

彼は協会の設立、演奏旅行、そして国王ルートヴィヒ2世からの巨額の借款によって、ついに1876年に第1回音楽祭を開催。

楽劇『ニーベルングの指環』4部作が初めて通しで上演され、音楽史にその名を刻みました。

ワーグナー家の統治と伝統の確立

| 在任期間 | 総監督 | ワーグナーとの関係 | 時代の特徴 |

| 1883–1906 | コジマ・ワーグナー | 妻(未亡人) | 「規範」の確立:夫の演出を神聖なものとして厳格に守り、音楽祭の権威を確立。 |

| 1908–1930 | ジークフリート・ワーグナー | 息子 | 穏健な近代化:母の厳格な様式から少しずつ脱却し、新しい舞台美術を導入。 |

ナチスとの暗い時代:「褐色のバイロイト」(1931–1944)

ジークフリートの死後、総監督に就任した妻のヴィニフレート・ワーグナーは、熱狂的なヒトラー崇拝者でした。

彼女とヒトラーの個人的な親交により、音楽祭はナチス・ドイツの国家的な文化プロパガンダの道具として完全に利用されることになります。これはバイロイト音楽祭の歴史における最も暗い汚点です。

戦後の再生と革新:「新バイロイト様式」の誕生 (1951–2008)

第二次世界大戦後、音楽祭はワーグナーの孫であるヴィーラントとヴォルフガングの兄弟によって再開されます。

彼らの使命は、ナチスのイメージを払拭し、音楽祭を芸術的に再生させることでした。特に兄のヴィーラントは、「新バイロイト様式(ノイバイロイト)」と呼ばれる革命的な演出スタイルを確立。

これは、具体的な舞台装置を一切取り払い、光と影を巧みに使って物語の心理的な側面に迫る、抽象的でミニマルな演出でした。

この様式は、ワーグナー上演の歴史を塗り替え、戦後のバイロイトの代名詞となりました。

現代の音楽祭:新たな挑戦と自己批判 (2009–現在)

現在は、ヴォルフガングの娘であるカタリーナ・ワーグナーが総監督を務めています。彼女の時代は、インターネット配信などでアクセシビリティを高める一方、過激な「読み替え演出」を積極的に採用。

さらに、音楽祭が過去に犯した反ユダヤ主義などの負の歴史と正面から向き合うシンポジウムを開催するなど、自己批判そのものをアイデンティティの一部とする、新たな道を模索しています。

3. 音楽祭の心臓部「祝祭劇場」の秘密

バイロイト音楽祭の体験を唯一無二のものにしているのが、ワーグナー自身の設計による**祝祭劇場(フェストシュピールハウス)**です。

集中を生む建築

劇場内は豪華な装飾が一切なく、観客の注意が舞台だけに注がれるように設計されています。客席は急勾配の扇形で、どの席からも視界が遮られることはありません。硬い木製の椅子も、観客が快適さで眠くならないようにというワーグナーの意図によるものです。

革命的な音響「神秘の奈落」

この劇場の最大の特徴が、オーケストラが観客から見えないように完全に覆われたオーケストラピット、通称**「神秘の奈落(ミスティッシャー・アプグルント)」**です。

- 視覚効果: 観客の視界から指揮者や楽員の動きを消し、舞台上のドラマへの没入感を高めます。

- 音響効果: オーケストラの音が直接客席に届かず、一度舞台下でブレンドされてから客席に届く構造になっています。これにより、歌手の声がかき消されることのない、暖かく溶け合った奇跡的な音響バランスが生まれます。これが有名な**「バイロイト・サウンド」**の正体です。

4. 歴史を変えた伝説の演出3選

バイロイトでは、常にワーグナー作品の新しい解釈が試みられ、時にはオペラ史を揺るがす大論争を巻き起こしてきました。

新時代の幕開け:ヴィーラント・ワーグナー『パルジファル』(1951年)

戦後の再開第一弾。具体的な装置を排し、光と象徴的な円盤状の舞台だけで聖なるドラマを描き出したこの演出は、ナチスの汚名を洗い流す「浄化の儀式」と評され、**「新バイロイト様式」**を決定づけました。

オペラ史最大のスキャンダル:「百周年記念リング」(1976年)

演出家パトリス・シェローは、神々の物語である『ニーベルングの指環』を、19世紀の産業革命期に置き換え、資本主義の搾取と階級闘争の物語として描き出しました。

初演では観客の怒号とブーイングが5年間にわたり続きましたが、最終的には万雷の拍手で迎えられ、ワーグナー上演の歴史を永遠に変えた金字塔として語り継がれています。

賛否両論の衝撃作:クリストフ・シュリンゲンズィーフ『パルジファル』(2004年)

ドイツの過激なアクション・アーティスト、シュリンゲンズィーフによる演出は、腐敗するウサギの映像や部族的な儀式など、混沌としたイメージのコラージュで、9.11以降の世界の不安や宗教の失敗を描きました。

観客の評価は「冒涜だ!」という激しいブーイングと、「現代の奇跡だ!」という熱狂的な称賛に真っ二つに分かれ、読み替え演出(レジーテアター)の極北を示した問題作です。

5. 現代バイロイト音楽祭が直面する課題

伝統の継承と革新の間で、現代のバイロイト音楽祭は常に難しい舵取りを迫られています。

負の遺産(反ユダヤ主義)との対峙

創設者ワーグナーが熱烈な反ユダヤ主義者であったこと、そしてナチスに利用された歴史は、もはや無視できない問題です。

現総監督カタリーナ・ワーグナーは、この問題に関する議論の場を設けるなど、過去の過ちと向き合う姿勢を明確にしています。

伝統と革新のジレンマ

チケットのネット販売やライブ配信は、音楽祭をより開かれたものにしましたが、かつての「巡礼地」としての神聖さが失われることを懸念する声もあります。

また、過激な読み替え演出は、芸術的な進化と評価される一方で、「原作への冒涜」だとする批判も絶えません。この緊張関係こそが、現代バイロ-イトのダイナミズムの源泉でもあるのです。

まとめ:進化し続けるワーグナーの殿堂

バイロイト音楽祭は、単なる過去の遺産ではありません。最高の芸術が最も重い歴史的責任と衝突し、ワーグナーの作品の意味が絶えず問い直される**「生きた実験室」**です。

創設者の理想、ナチズムの影、戦後の革新、そして現代の自己批判。そのすべてを内包しながら、バイロイト音楽祭はこれからも新しい世代によって再創造され、その波乱に満ちた今日的意義を確保し続けるでしょう。